この記事で解決できるお悩み

以上の疑問を解決できる記事を書きました。

記事前半では、ひどいと言われる5つの理由を解説しております。

中盤では、面白いというファンの声を解説。

後半では悪いというファンの声を解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。

ひどいと言われる5つの理由のまとめ

最終回は、物語の構造と結末の曖昧さから「ひどい」という声が一部であります。

特に、終盤の展開における「現実世界への移行」と「ラファウの再登場」は、大きな混乱を招いた主要因です。

多くのファンが期待していた「物語的な着地点」や「カタルシス」が曖昧にされたことで不満が噴出したのです。

「ひどい」という評価は主に五つの要素に集約されます。まず、第1章で死んだはずのラファウが最終章で突如青年として現れ、その人格は「別人」のようでした。

次に、それまでのフィクション世界から「ポーランド王国」という現実の舞台に急変し、物語の一貫性が失われたと感じられました。

また、命を懸けた主人公たちが報ず、地動説の確立者であるコペルニクスが描かれなかったこと。さらには、物語の伏線や謎が未解決のまま終わったことです。

最終章は「物語より思想」を優先した結果、読者には「理解不能」「投げっぱなし」と受け止められたのです。

理由①フィクション作品から、いきなり現実世界線へ移動

物語の最終章で、舞台設定がフィクションの世界から現実世界線へ突然移動しました。

第3章まではP国やC教といった架空のイニシャル表記で展開されていました。

しかし最終章では、舞台がポーランド王国と具体的な国名で明記されます。

この最終章には、実在の人物であるアルベルト・ブルゼフスキが登場しました。 ・

この突然の舞台設定の変更は、最終回が「ひどい」と言われる主な理由の一つです。

理由②命を懸けた登場人物たちが誰一人報われなかった

地動説のために奔走した主人公たちが、道半ばで死を遂げる結末は、読者に大きな悲しみと「報われなさ」を感じさせました。

読者は感情移入した主人公には報われてほしい、ハッピーエンドを迎えてほしいと願いながら読み進めるものです。

しかし、地動説という「知の探求」をリレー形式で繋いできた登場人物たちが、信念を貫いた結果、命を落とすという残酷な運命を辿っていきます。

第1章の主人公ラファウは自ら毒を飲み自死を選択し、第2章の主人公たちオクジーやバデーニもノヴァクによって処刑されました。

第3章の主人公ドゥラカも、目的を果たせないまま死を迎えています。

主人公たちは目的達成に奔走し信念を貫きましたが、その成果が世に認められる姿は描かれませんでした。

地動説を追求する主人公たちは報われていませんが、彼らの「知や信念、真理への向き合い方」は確かに次代へ継承されています。

しかし、主人公たちが次々と退場する展開は辛いものであり、最後までスッキリ感が得られなかったことが物足りなさの原因となりました。

理由③コペルニクスの物語が一切描かれていない

地動説という壮大なテーマを扱っているにも関わらず、その確立者であるニコラウス・コペルニクスの活躍が一切描かれず、物語が「未完」であるという印象を強く残しました。

読者は物語の展開を通して、コペルニクスによる地動説の提唱と確立という「歴史に繋がる感動の連鎖」を期待していました。

しかし、最終回では地動説が世に広まる核心部分が描かれず、コペルニクスの師であるアルベルト・ブルゼフスキの視点で幕を閉じました。

最終章の主人公アルベルトは、コペルニクスの師として知られる実在の人物です。

作中ではコペルニクスがいかにして『天球の回転について』を著したのかといった描写はありませんでした。

彼の不在は、物語が「問いを提示して終わる」という哲学的スタイルを貫いた結果であり、一般的な物語の結末を期待した視聴者には不満の原因となりました。

地動説の完成に程遠い地点で物語が終わり、「肩透かし」「物足りなさ」を感じてしまったのです。

理由④衝撃的な処刑や拷問のシーン

物語では、主人公たちが拷問や処刑によって命を落とす描写が多く、特に残酷な人間ドラマとして視聴者に強い衝撃を与えました。

この作品は、中世ヨーロッパを舞台に、地動説という「知への探求」と教会の「暴力的な迫害」を描いています。

史実では地動説による迫害はそこまで極端ではなかったようですが、あえてバイオレンスな世界観を踏襲しました。

地動説を研究したフベルトは、異端思想で拷問を受け投獄され、最後には火刑となりました。

主人公のラファウは異端審問官ノヴァクの前で自死を選び、遺体は火刑に処されました。

また、オクジーとバデーニも拷問の末に処刑されるという壮絶な最期を遂げてしまったのです。

これらのシーンは、登場人物たちが命を懸けて信念を貫く姿を描いており、見る者に強い衝撃を与えました。

科学と信仰、命と理想の衝突を描くために、残酷なシーンが多く存在しているのです。

しかし、この描写こそが、登場人物たちの信念の強さを際立たせ、読者の心を打つ状況を生み出していると言えます。

理由⑤明確な答えを示さず、多くの謎を読者の解釈に委ねられたため

最終回は象徴的な演出で結末が抽象的となり、「意味不明」「投げっぱなし」と受け取られました。

根底にあるテーマは、「到達」ではなく「問い続けること」こそが尊いという思想です。

作者は、物語のすべての問いに対する明確な「答え」を示すことを避け、読者の想像力に委ねる構成を選択しました。

最終章の結末は、回転する天球儀や光を仰ぐ青年といった象徴表現に重きが置かれ、具体的な出来事や心理的背景の説明が省略されました。

死んだはずのラファウの登場や、ドゥラカが送った手紙の行方など、物語上の伏線や謎が未解決のまま残され、読者は「未完」や「曖昧」という感想を抱くことになったのです。

最終回が「物語的結末」ではなく「思想的問いかけ」とされたため、読者にモヤモヤが残ることも、この作品が仕掛けた問いの一部であると解釈できるのです。

この構造的難解さこそが、物語的な満足感を欠くと批判する最大の要因です。

ひどい・面白いというファンの声を各3選のまとめ

最終回は、物語の構造と結末の抽象性から、熱烈な支持と「ひどい」という批判が真っ二つに分かれる評価を生みました。

作品は知の継承という思想的なメッセージを優先し、明確な結末を求める読者との間にギャップが生じたからです。

一方で、知的探求心や普遍的なテーマに共鳴した読者からは、人生観を揺るがす「神作品」と絶賛されています。

批判意見では、死んだはずのラファウが再登場し、世界観の連続性が失われたこと、地動説の完成を描かずに物語が抽象的に幕を閉じた点にあります。

これに対し、高評価では、主人公たちのバトンを繋ぐ斬新な構成や、現代にも通じる深いメッセージを持つ哲学的な側面が支持されました。

賛否両論の構造こそが、作者が「問い」を投げかけ続けるという作品の意図であり、多様な解釈を許容した結果、この作品の到達点となったと言えるでしょう。

面白いというファンの声3選のまとめ

この作品は、学問というテーマを扱いながら、人生観を揺るがす普遍的なメッセージを持つ「神作品」として多くのファンに受け入れられたのです。

王道的な構成をあえて避けながらも、知の探求における人間の情熱と犠牲を、サスペンスとしてエンタメ性の高い形で描き切ることに成功したからです。

登場人物の生き様やセリフの力強さが、読者の感情を強く揺さぶり、深い共感を呼びました。

読者からは、「一話ごとの引きが強く、読み始めたら止まらない」という高いエンタメ性が評価されています。

また、「主人公たちの“バトンを繋ぐ”構成が斬新で感動する」、中世の対立を通して「現代にも通じるメッセージがある」という哲学的な側面も絶賛されています。

自分の人生と照らし合わせながら深く考えた読者ほど、この作品の普遍的なメッセージを享受し、強い感動を得られたと感じています。

良い声①:知の継承を軸とした斬新なリレー形式の構成

主人公を一貫させず「地動説」という思想を軸に人物が交代する構成は、知識の継承というテーマを最も効果的に表現する斬新な手法でした。

作品の真の主人公は特定のキャラクターではなく「地動説そのもの」であり、主人公が入れ替わることで信念が世代を超えて連鎖していく壮大な歴史ドラマが表現されています。

この手法は、個人の死が単なる悲劇ではなく、次代への希望へと昇華される構成を作り上げていったのです。

ファンからは、登場人物の退場を惜しみながらも「主人公たちの“バトンを繋ぐ”構成が斬新で感動する」という声が多く聞かれました。

命を懸けたラファウの「知の探求」の姿勢が、オクジー、バデーニ、そして最終章のブルゼフスキへと受け継がれていく点がメッセージ性を高めています。

地動説の確立が一人の英雄ではなく、無数の名もなき人々の意志の連鎖によって築かれるというメッセージが、このリレー形式によって深く伝わったと言えるでしょう。

良い声②:人生観を揺るがす普遍的なメッセージ性

『チ。』は、科学と信仰の対立を通して、現代の私たちにとって「生きることの本質」を問いかける普遍的な哲学性を内包しています。

地動説という歴史的な題材を舞台にしながらも、真理の追求に伴う犠牲や、信念を貫くことの価値といった、人間の根本的なテーマを描き切っています。

読者は、登場人物たちの壮絶な生き様を通じて、自分自身の人生に対する向き合い方を深く考えさせられました。

現世を諦めていたオクジーら登場人物たちは、地動説に出会ってからは、それまでの日常を捨てて命を懸けて信念を貫き通しました。

この姿は、「危険を回避して平凡な人生を送るよりも、命を燃やせるものに没頭する人生の方が価値がある」という強い問いを現代人に投げかけています。

知識や信念への向き合い方、そして生きる意味を根底から見つめ直すことができる点が、この作品を単なる娯楽の枠を超えた「神作品」たらしめていると考えています。

良い声③:サスペンスと劇伴による高いエンターテインメント性

一見難解な「学問」を主題としながらも、命を懸けた知の探求を巡るサスペンス展開と、音楽の相乗効果によって高いエンタメ性が実現されました。

物語は、禁じられた知を追求する研究者と異端審問官ノヴァクの熾烈な戦いを軸に展開され、緊張感のあるスリリングな展開が読者の好奇心を強く刺激し、一話ごとの引きの強さに繋がったと言えるでしょう。

アニメ版では、牛尾憲輔氏による劇中伴奏音楽が心情をうまく表していると高い評価を受け、物語の圧倒的なスケール感を支えました。

天文に無頓着だったオクジーが、地動説の根拠となる金星の満ち欠けを観測し「満ちてる・・・」とつぶやくシーンは、劇的な状況と音楽の力で感動を呼びました。

哲学的な思索の要素に加え、漫画やアニメとして普遍的に楽しめるスリリングなストーリー展開が、幅広い読者を惹きつける大きな要因となったと言えます。

悪いというファンの声3選のまとめ

最終回が「ひどい」「つまらない」と批判される主な理由は、物語の連続性の切断と、感情移入したキャラクターたちの不遇な末路や物語の結末の抽象性によるものです。

読者が期待していたのは、地動説の完成に至るまでの明確な物語的カタルシスでしたが、最終章の突然のパラレルワールド的な展開と、未完に感じられる抽象的な幕引きによって、納得感が大きく損なわれました。

具体的な不満点として、死亡したはずのラファウの再登場による混乱、地動説を継いだ者たちが誰一人として報われなかったことへの悲しみ、地動説の完成やコペルニクスの活躍が描かれなかったことによる物足りなさが挙げられます。

作者が意図した「考えること」を促すための構成が、一般的な物語に求められる「分かりやすさ」や「完結性」を犠牲にした結果、「ひどい」という評価に繋がったと分析できます。

悪い声①:パラレルワールド的な展開による物語の連続性の喪失

最終章で物語の舞台が架空の「P国」から実在の「ポーランド王国」に切り替わり、死んだはずのラファウが再登場したため、物語の連続性が失われたと読者は感じました。

第3章までの主人公たちが命を懸けた行動が、唐突な切り替えによって「IF世界線」の出来事となり、それまでの「死」の重みが薄れてしまった印象を与えたからです。

このような急な展開は、読者の没入感を一気に冷めさせる「夢オチ」に近い感覚を生み出しました。

少年時代に自死したはずのラファウが、最終章では青年の姿でアルベルトの家庭教師として現れました。

この人物は別人である可能性が高いと考察されていますが、作中で明確な説明がなかったため、「世界観が壊れた」という批判に繋がりました。

観客に「納得」を与えるロジックや説明が不足していたため、この構造的な挑戦は、結果として「構成の破綻」という批判を招いてしまったと言えるでしょう。

悪い声②:命を懸けた登場人物たちが誰一人報われなかった

地動説の真理を追い求めた登場人物たちが、次々と非業の死を遂げ、その成果が世に認められる姿が描かれず「報われなさ」を感じました。

読者は感情移入したキャラクターのハッピーエンドや成功を期待するものですが、この物語では、地動説を継いだ彼らが歴史に名を残すことも、その完成を見ることもありませんでした。

これは、登場人物の犠牲を強調する構成が、一般的な物語に期待される感動的なクライマックスを欠いたためです。

ラファウは自死、オクジーとバデーニは拷問の末に処刑され、活版印刷を試みたドゥラカも安らかな死を迎えています。

彼らは信念を貫き通しましたが、誰もが報われた姿は描かれておらず、「みんな死んでしまうなんてひどすぎる!」という感情的な辛さが残りました。

登場人物たちの悲劇的な結末は、真理の追求に伴う犠牲を強調する意図でしたが、読者にとっては辛い展開が続き、物足りなさや喪失感の原因となりました。

悪い声③:明確な結論を示さず、抽象的な演出に終始した

最終回は、地動説の完成という物語の核心的な「答え」を提示せず、象徴的な演出に偏りすぎたため、「意味不明」「未完」「投げっぱなし」と受け取られました。

作者は「到達」よりも「問い続ける姿勢」こそが尊いという思想を貫いたため、明確な結末を示すことを避け、解釈を委ねる構成を選択しました。

しかし、具体的な出来事や心理描写が省略された結果、多くの読者にはその意図が伝わりにくかったと言えます。

コペルニクスの活躍が一切描かれなかったことや、回転する天球儀といった抽象的なモチーフが中心となったこと、伏線と思われたドゥラカの手紙の行方などが未解決のまま残されました。

そのため、多くの読者は「歯に物が挟まったような終わり方」や「モヤモヤする」という感想を抱きました。

最終回が「物語的結末」ではなく「思想的問いかけ」として設計された構造的な難解さが、物語的な満足感を欠くと感じた読者からの批判に繋がった最大の要因です。

チ。 :最終回がひどいと言われるのはなぜ?ファンが徹底解剖!?のまとめ

最終回が「ひどい」と評価されるのは、物語の連続性が失われたことと、結末が抽象的であったためです。

作品は、特定の主人公の達成ではなく「知の追求は永遠に続く」という哲学的テーマを優先しました。

そのため、物語的なカタルシスや明確な答えを期待した読者にとっては、満足感が得られにくい結末となってしまったのです。

批判の主因は、死んだはずのラファウが最終章で青年として再登場したことと、舞台がフィクションのP国から現実のポーランド王国へ唐突に切り替わった点です。

また、地動説の完成者であるコペルニクスの物語が描かれず、物語が未完の印象を残したことも大きな不満点です。

読者に「考えること」を促すための構成が、かえって混乱を招いたと言えるでしょう。

最終章は、読者に「好奇心や疑問に思うこと、考える事」を投げかけることを意図しており、この構造的な難解さこそが、賛否両論を呼んだ最大の要因であるとファンは分析しています。

第1章のあらすじ・見どころ(ラファウ編)

チ。―地球の運動について―

チ。―地球の運動について―

759円

神童ラファウが異端とされる地動説の美しさに魅了され、その真理のために命を懸ける壮絶な覚悟が描かれています。

15世紀のP国では、C教の教えに反する地動説は異端思想として、拷問や火あぶりの刑による迫害を受けていました。

合理主義者であったラファウは、フベルトとの出会いを通じて、知の探求が命よりも重い信念となる瞬間を体験したのです。

12歳で大学への進学が認められた神童ラファウは、神学を専攻する予定でした。

しかし、異端者として投獄されていたフベルトから宇宙に関する「ある仮説」を聞き、地動説に触れて研究にのめり込みます。

ラファウは「僕の命に代えてもこの感動を生き残らせる」と言って地動説を守るために服毒自殺を選びました。

彼の遺体は火刑に処されましたが、その信念は受け継がれていくのです。

12歳の少年が真理を追い求めるため自死を選ぶという衝撃的な展開は、この物語が単なる科学史ではなく、哲学を実践する物語であることを強く示唆しています。

第2章のあらすじ・見どころ(オクジー、バデーニ編)

チ。―地球の運動について―

チ。―地球の運動について―

759円

現世を諦めた代闘士オクジーと天才修道士バデーニが出会い、命を懸けて地動説の研究を完成させるという感動的な「知の連鎖」が描かれています。

主人公たちは、地動説という禁断の学問に触れることで、それまでの人生に意味を見出し、自身の使命として信念を貫いていったのです。

舞台は10年後、オクジーはラファウが残した石箱から研究資料を発見し、修道士バデーニのもとへ向かいます。

バデーニは知識欲の追求により眼を焼かれた過去を持ち、驚異的な頭脳で地動説の研究を進めていました。

オクジーは並外れた視力で金星の満ち欠けを観測し、地動説を裏付ける重要な事実を見つけます。

しかし、彼らは異端審問官ノヴァクに追い詰められ、ついに拷問の末に処刑されてしまうのです。

文字を読めなかったオクジーが、バデーニの厳しい指摘を経て知識の価値を理解し、最期まで信念を貫く姿は感動的であり、人生観を揺るがす見どころとなっています。

第3章のあらすじ・見どころ(ドゥラカ、シュミット編)

チ。―地球の運動について―

チ。―地球の運動について―

759円

移動民族の少女ドゥラカと異端解放戦線のシュミットたちが、地動説を活版印刷という技術を使って広く世の中に解放しようと試みる戦いが描かれています。

地動説を一部の知識人だけが継承する状態から脱却し、活字の力によって多くの人々に知識を伝播させ、教会の権威を揺るがすことを目指しました。

オクジーらが残した本を読んだドゥラカは、お金を稼ぐという目的から、地動説に希望を見出します。

彼女は、元異端審問官ノヴァクの娘ヨレンタが組織長を務める異端解放戦線に加わり、地動説の書の活版印刷を計画します。

この活字を用いた知識の民主化こそが、史実の宗教改革において聖書印刷によって教会の権威を失墜させた手段と重なっていました。

最終的に、ノヴァクはドゥラカたちを追いつめますが、死の直前にラファウの幻影と対話し「同じ時代を作った仲間」という強烈な言葉を残します。

技術革新によって知識が解放される可能性と、それを阻止しようとする権威との攻防が、この章の最大のエンターテイメントであり、ノヴァクの最期の言葉は物語全体の主題を深める力がありました。

最終章のあらすじ・見どころ(アルベルト・ブルゼフスキ編)

チ。―地球の運動について―

チ。―地球の運動について―

759円

舞台を現実の「ポーランド王国」に移し、地動説の歴史的な確立に繋がる道筋を、実在の人物アルベルト・ブルゼフスキを通して静かに描いて幕を閉じます。

第3章までの主人公たちの死と犠牲が、フィクションの世界を超えて現実の歴史へと繋がっていくことを象徴的に表現するため、この構成が採用されました。

アルベルトが「知の追求」を再開する過程は、人類の普遍的な好奇心の継承を意味しています。

1468年ポーランド王国を舞台に、青年アルベルト・ブルゼフスキが主人公として登場します。

彼は幼少期に家庭教師のラファウが関わった事件により学問を嫌悪していましたが、告解室の司祭の問いかけによって再び学問の道へと進む決意を固めます。

アルベルトは後に大学教員となり、街中で「地球の運動について」という言葉を耳にし、その真理のバトンを受け取るシーンは、物語の核心的な見どころです。

最終章は、明確な答えを示さずに「問い」を残す構成であり、「知」の追求が権威との対立から「人間vs世界」という普遍的なテーマに昇華したことを示しています。

よくある5つの質問

続編やスピンオフはある?

公式から続編やスピンオフは発表されておらず、原作は8巻で完結しています。

作者の魚豊氏は「次は衣・食・住の三部作を描きたい」と語っており、直近での続編は考えにくい状況です。

ただしファンの間では「ラファウの若き日々を描いた前日譚」や「アルベルトの後継者の物語」といったスピンオフの可能性も盛んに議論されており、将来的な展開には期待が寄せられています。

ラファウの登場は伏線があったの?

結論として明確な伏線は見当たりません。物語を結ぶための演出に近く、多くの読者は唐突さを感じました。

一方で編集担当は「次回作『ようこそ!FACTへ』は『チ。』と地続き」と語っており、ラファウ再登場を意図的な演出とみる考え方もあります。

これは「真実の探求は必ずしも正義で終わらない」というテーマを象徴させた試みと解釈されています。

異端者とは結局何だったの?

作中における異端者とは、既存の宗教的秩序や社会的支配構造に背き、真理を追求する人々を指しています。

とりわけ地動説を唱える行為は、当時の体制からすれば危険な思想と見なされ、厳しく異端と断じられました。

さらに異端認定は常に一律ではなく、時の権力者の判断や政治的都合に大きく左右される側面がありました。

知を求める姿勢そのものが異端とされた構図は、物語の核心を象徴する重要なテーマといえるでしょう。

アルベルトは実在した人物ですか?

アルベルトというキャラクターは完全な創作ではなく、実在の学者アルベルト・ブルゼフスキをモデルにしています。

史実に基づく思想や研究を取り入れながらも、作中では物語の流れに合わせて独自の人物像へと再構成されています。

現実世界に存在した思想家を下地としつつも、作品では彼を通して「知を受け継ぐ者」の象徴として描いたのです。

このためアルベルトは史実の学者と創作的人物の両方の性質を持つ存在として登場しているといえるでしょう。

最終章、告解室にいた司祭(神父)はC教の新人異端審問官の同期?

最終章に登場する告解室の司祭の正体は明確に描かれておらず、読者の間で二つの説があります。

一つは「友人を見捨てた」という発言から、最終章で中心となるアルベルトと同期だったとする説です。

もう一つは、アルベルトの娘を尋問した新人異端審問官の一人だったとする説です。

いずれにしても確証はなく、作者はあえて曖昧にすることで「異端を裁く者もまた人間である」という普遍的なテーマを読者に考えさせたといえます。

ポーランド人の反応は?

アニメ『チ。―地球の運動について―』は、中世ヨーロッパを舞台に地動説を描いた社会派作品です。

ポーランドの人には、宗教と科学の対立を丁寧に扱った点が高く評価され、「史実に誠実なアニメ」として大きな注目を集めました。

特に主人公たちの信念や学問への情熱が、実在の学者たちへの敬意として受け止められています。

日本アニメの中でも珍しく、文化的背景を深く理解しようとする姿勢が称賛を集めました。

モデルになった国はどこですか?

「チ。」の物語のモデルとなった国は、16世紀のポーランドです。

当時のポーランドは宗教改革期にあり、天動説と地動説をめぐる思想的対立が激しかったためです。

主人公ラファウは、地動説を唱えた天文学者コペルニクスを象徴する存在として描かれています。

作品は宗教的支配や異端審問を通じ、知の自由を求めた人々の姿を映し出します。

そのため「チ。」は、自由な探求心と知識の弾圧を象徴する物語としてポーランドを下地に描かれているのです。

各章の主人公・主要キャラクターをご紹介:ラファウ

第1章の主人公は、12歳で大学に飛び級した神童のラファウです。彼は周囲の期待に応え、最も重要とされていた神学を専攻すると宣言していました。

これまで合理的な判断で世の中を渡ってきましたが、天文への情熱を捨てられずにいました。

彼の運命は異端者フベルトとの出会いで大きく変わります。フベルトが研究していた「地動説」の美しさに魅せられ、知的探求心を大きく揺さぶられます。彼はフベルトの意思を継ぎ、命を賭した真理の追求という危険な道を選びます。

最終回では、死んだはずのラファウが青年の姿で現れました。彼が同一人物なのか、あるいは知を継ぐ存在なのか…視聴者に深い余韻を残します。

ラファウの声優は坂本真綾さんです。

ラファウについて詳細は以下の記事をご覧ください

ラファウ(チ。):死亡?最後に再登場?名言・声優も併せてファンが徹底解剖!?

ラファウ(チ。):死亡?最後に再登場?名言・声優も併せてファンが徹底解剖!?

記事前半では、死亡したのか?再登場はあるのか?を解説しております。 中盤では、ラファウの概要・他のキャラクターとの関係性。 後半では声優・名言を解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 死亡シーンはいつ?最後をネタバレ ラファウの最期は第3話で描かれています。 教会の権威に屈せず、地動説への信仰を選んだ彼の姿は、時代にあらがう知の象徴といえるものです。 裁判で改心を拒み、「僕は、地動説を信じてます」と明言しました。 信念を曲げることは自身の存在を否定することに等しく、拷問で秘密を漏らす ...

各章の主人公・主要キャラクターをご紹介:ノヴァク

第1章から物語の大部分に関わる重要人物が、異端審問官のノヴァクです。彼は元傭兵であり、当時の体制であるC教の教義に背く異端者を排除する役割を担っています。

ノヴァクは常にけだるげな態度で、どんな残酷な拷問や処刑も「仕事」と割り切り、淡々とこなす冷徹さを持ち合わせています。

彼は特に特定の思想を持っているわけではありません。娘(ヨレンタ)を始めとしたこの世の平穏を守るという信念に基づいて行動しています。

主人公ラファウやフベルトといった地動説の探求者にとって、彼は最大の障壁として立ちはだかります。

また、彼は第2章で登場する天文研究助手ヨレンタの実の父親でもあります。彼の声を務めるのは、津田健次郎さんです。

各章の主人公・主要キャラクターをご紹介:フベルト

第1章に登場するフベルトは、主人公ラファウに地動説の真理を教えた師となる学者です。

彼はかつて地動説の研究という「禁じられた研究」を行った異端者とされ、拷問を受け投獄されていました。

改心したと嘘をついて釈放された後、ラファウの義父ポトツキの元に身を寄せ、天文学への情熱を秘めたラファウと出会います。

フベルトは、自身が研究していた地動説の美しさをラファウに伝え、その理論的基盤を固める重要な役割を果たします。

しかし、彼は再び異端審問官に捕らえられ、研究資料や球体のネックレスをラファウに託した後、火あぶりの刑に処されてしまいます。

彼の意志は、この壮大な物語の起点として次世代へと受け継がれます。

フベルト役の声優は速水奨さんです。

各章の主人公・主要キャラクターをご紹介:オクジー

第2章の主人公は、民間警備組合に所属する代闘士オクジーです。

彼は優れた視力を持つ一方で、かつて神父から言われた言葉が原因で空を見上げることを恐れていました。

彼は「期待したら裏切られるのがオチ」だと考え、現世に何も期待せず、早く天国に行きたいと願う超ネガティブ思考の持ち主です。

しかし、同僚グラスや護送中の異端者との出会いで、彼は地動説という「禁じられた真理」に巻き込まれます。

オクジーは、異端者とグラスの両者から「想い」を託され、修道士バデーニと協力して研究を続ける道を選びます。

最終的に、自らの命を賭してバデーニを逃がし、地動説を次世代へ繋ぐ重要な役割を果たしました。

オクジーの声を担当するのは、小西克幸さんです。

各章の主人公・主要キャラクターをご紹介:バデーニ

第2章の主要人物として登場するのが、修道士のバデーニです。

彼は知識量、計算力など並外れた頭脳を持つ博学者でしたが、教会の規律に従わず純粋に「知」を追求した結果、罰として眼を焼かれ、田舎村へ左遷された隻眼の修道士です。

彼は「人生を最高にする瞬間」を求めていました。

バデーニは、代闘士オクジーから地動説に関する禁忌の資料が入った石箱を託された後、その真理の証明に没頭します。

彼は優秀ですが、独善的で傲慢な一面も持ち合わせており、進まぬ研究に苛立ちを隠せずにいました。

最終的には、オクジーと共に地動説を次世代へ繋ぐために運命を賭すことになります。

バデーニの声を担当するのは、中村悠一さんです。

各章の主人公・主要キャラクターをご紹介:ヨレンタ

第2章の主要人物として登場するのが、天文研究助手ヨレンタです。

彼女は14歳の少女で知識量や計算力に優れ、所属する施設において有数の頭脳を持っていました。

しかし、「女だから」という理由で研究員として満足に扱われず、自分の名前で論文を発表することも許されない状況に絶望します。

その後、彼女は修道士バデーニらと出会い、地動説の共同研究に携わることになりました。

物語の鍵を握る彼女は、異端審問官ノヴァクの実の娘であるという衝撃的な事実があります。

ヨレンタは後に、異端解放戦線の組織長として登場し、生涯をかけて地動説を後世に繋ぐ決意を固めます。

第2章でのヨレンタの声優は仁見紗綾さん、第3章では行成とあさんが担当しています。

各章の主人公・主要キャラクターをご紹介:シュミット

第3章の主要キャストとして登場するのが、異端解放戦線の部隊長シュミットです。

彼の活動は、C教の正統派を弱体化させることを目的としており、各地の審問所を襲撃しては異端者を次々と解放していきました。

彼は自然主義者であり、「神は自然の現象にこそ宿る」という自然崇拝の理念に基づいて行動しています。

俗物的な思想には批判的で、C教だけでなく全ての宗教を信じていません。

幼少期の経験から解放戦線の道を選んだ彼は、殺し合いは人間が原因だと考え、生死に対しても動じることなく、常に冷静な判断ができる人物です。

最後は、ドゥラカを逃がすために、ノヴァクに喉を刺されて死亡しました。

シュミットの声を担当するのは、日野聡さんです。

各章の主人公・主要キャラクターをご紹介:ドゥラカ

第3章の主要人物は、移動民族の少女、ドゥラカです。

彼女は黒髪でポニーテールが特徴の才女であり、略奪で生きてきた同胞に生産の仕組みを教えるほど非常に聡明で、話術にも長けています。

幼くして父を亡くした経験から、「死にたくないなら金を稼がないと」という強い信念を抱いており、「不安がなくなるまで金を稼ぐ」ことを信条とする合理的な人物として描かれています。彼女は神そのものを信じていません。

ドゥラカは、オクジーとバデーニが遺した地動説の本を知り、その後、異端解放戦線の活動に加わります。

彼女は組織長ヨレンタの意志を継ぎ、命がけで地動説を後世に繋ぐための重要な役割を担います。

ドゥラカの声を担当するのは、島袋美由利さんです。

各章の主人公・主要キャラクターをご紹介:アベルト・ブルゼフスキ

最終章に登場するのが、アルベルト・ブルゼフスキという青年です。

舞台が1470年ポーランド王国都市部で、彼はパン屋の手伝いをしていました。

もとは学問を好んでいましたが、少年時代の出来事をきっかけに学問への好奇心を失っていました。

しかし、教会で偶然出会った司祭の助言を受け、再び答えを探すことを決意し、大学に進みます。

アルベルト・ブルゼフスキは実在した人物をモデルとしており、地動説を提唱したニコラウス・コペルニクスの師匠にあたります。

彼の登場は、命を賭した「地動説」の探求が、ついに歴史上の転換点へと繋がったことを示す重要な締めくくりとなっています。

青年期の声優は石毛翔弥さん、少年期は種﨑敦美さんです。

アルベルトについて詳細は以下の記事をご覧ください

アルベルト(チ。):正体?初登場はいつ?名言・声優も併せてファンが徹底解剖!?

アルベルト(チ。):正体?初登場はいつ?名言・声優も併せてファンが徹底解剖!?

記事前半では、アルベルトの概要を解説しております。 中盤では、モデルや初登場・他のキャラクターとの関係性。 後半では声優・名言を解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 アルベルトの正体?モデルとなった人物は? アルベルト・ブルゼフスキは、地動説の創始者コペルニクスの師として知られる実在の天文学者がモデルとなっています。 作中では唯一、史実に基づいた人物を原型とするキャラクターであり、フィクションと現実の境界を象徴する存在です。 最終章の舞台が架空の「P王国」から「ポーランド王国」へと ...

チ。 :最終回がひどいと言われるのはなぜをファンが徹底解剖!?

最終回は、物語の構造と結末の曖昧さから「ひどい」という声が一部であります。

特に、終盤の展開における「現実世界への移行」と「ラファウの再登場」は、大きな混乱を招いた主要因です。

チの最終回がひどいのか?について詳細は以下の記事をご覧ください

チ。 :最終回がひどいと言われるのはなぜをファンが徹底解剖!?

記事前半では、ひどいと言われる5つの理由を解説しております。 中盤では、面白いというファンの声を解説。 後半では悪いというファンの声を解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 ひどいと言われる5つの理由のまとめ 最終回は、物語の構造と結末の曖昧さから「ひどい」という声が一部であります。 特に、終盤の展開における「現実世界への移行」と「ラファウの再登場」は、大きな混乱を招いた主要因です。 多くのファンが期待していた「物語的な着地点」や「カタルシス」が曖昧にされたことで不満が噴 ...

チ。 :アニメはどこまで放送された?ファンが徹底解剖

アニメ『チ。―地球の運動について―』は、全25話で完結しており、2025年3月15日に最終話の放送が終了しました。

このアニメは原作漫画の最終話までの内容を映像化しています。

チのアニメはどこまで放送された?について詳細は以下の記事をご覧ください

チ。 :アニメはどこまで放送された?ファンが徹底解剖!?

記事前半では、全何話?原作漫画のどこまで?を解説しております。 中盤では、漫画とアニメ版での違いを解説。 後半ではアニメの注目ポイントを解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 アニメ『チ。』は全何話?原作漫画のどこまでの内容? TVアニメ『チ。―地球の運動について―』は、連続2クール・全25話で放送されました。 原作漫画の全8巻をアニメ全25話で最後まで描き切る構成となっており、物語を完全に映像化しています。 原作『チ。』は作者の魚豊氏による全8巻による完結の作品で、宗教と科学の対立 ...

チ。 :どこで見れる?ファンが徹底解剖

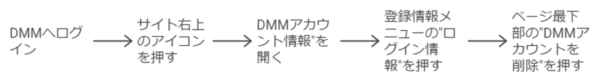

動画配信サービス(Amazon Prime Video、DMM TV、U‑NEXT、Netflix、dアニメストア)で視聴可能です。

チのアニメがどこで見れるのか?について詳細は以下の記事をご覧ください

チ。 :アニメのサブスク(見放題)はどこで見れる?VOD配信サービスは何で見れる?ファンが徹底解剖!?

チ。 :アニメのサブスク(見放題)はどこで見れる?VOD配信サービスは何で見れる?ファンが徹底解剖!?

記事前半では、主要サービスの配信状況まとめを解説しております。 後半では各サービスの配信状況を解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 主要サービスの配信状況まとめ 配信サービス 配信状況 Amazon Prime Video 〇 DMM TV 〇 U‑NEXT 〇 Netflix 〇 dアニメストア 〇 アニメ『チ。 ―地球の運動について―』は、DMM TVやU-NEXT、Netflix、ABEMAなど複数の主要動画配信サービスで全話見放題配信されています。 各サービスで全話が同時期 ...

チ。 :名言・名シーンをファンが徹底解剖

『チ。―地球の運動について―』には、知的な好奇心と信念を象徴する名シーンや名言が多くあります。

神童ラファウが、古代の哲学者ソクラテスにならい「単に生きるのではなく、善く生きる」ために、異端審問官ノヴァクの前で毒薬を飲んで自死したシーンは特に衝撃的です。

また、天体観測を恐れていたオクジーが金星が「満ちてる・・・」と観測した瞬間は、地動説の確実性を高め、読者も涙したという感動的な転換点です。

チの名言・名シーンについて詳細は以下の記事をご覧ください

チ。 :名言・名シーンをファンが徹底解剖!?

記事前半では、感動できる名言を解説しております。 後半では各キャラクターの名言を解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 感動できる名言を3選 『チ。―地球の運動について―』には、知を求める人間の情熱と尊厳を映す名言が数多く登場します。 その中でも、物語の思想を体現しているのが次の三つです。 まず、異端者フベルトの言葉「不正解は無意味を意味しない」(アニメ:第2話)。 彼は、結果よりも探究の姿勢こそが人間の尊厳であると信じ、知の尊さを示しました。 次にラファウが残した「だからこの場は僕 ...

チ。 :海外の反応をファンが徹底解剖

アニメ『チ。-地球の運動について-』は海外でも高い評価を受けています。

重厚なテーマ性と知の探求を描いた脚本は「美しく力強い」と絶賛され、深い思想性に共感する声が多く見られます。

一方で、章ごとに主人公が変わる構成には「理解が追いつきにくい」との指摘もありました。

また、映像表現が暗すぎて見づらいとする批判もあり、演出の重厚さが賛否を分けています。

総じて知的で挑戦的な作品として高く評価されています。

チの海外の反応について詳細は以下の記事をご覧ください

チ。 :海外の反応をファンが徹底解剖!?

記事前半では、日本と海外における評価の違いを解説しております。 中盤では、海外で人気な3つの理由を解説。 後半では各エピソードの反応を解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 日本と海外における評価の違い 本作は国内で手塚治虫文化賞や星雲賞を受賞し、批評家から極めて高い評価を得ています。 読者からも緻密な描写と重厚なテーマが評価され、知的な作品性が注目されています。 一方で海外では、科学と信仰の対立という普遍的テーマが国境を越えて強い共感を生んでいます。 特に真理を追求するキャラクター ...

チ。 :制作会社はどこ?をファンが徹底解剖

アニメはマッドハウスが制作を担当し、「チ。‐地球の運動について‐製作委員会」名義で行われていました。

チの制作会社について詳細は以下の記事をご覧ください

チ。 :制作会社はどこ?をファンが徹底解剖!?

記事前半では、制作会社の概要を解説しております。 後半では代表作品のあらすじと見どころを解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 制作会社の概要 マッドハウスは、1972年に設立された日本の老舗アニメ制作会社です。 多くの名作を手がけ、国内外で高い評価を受けています。 作品のジャンルは多岐にわたり、アクションからファンタジーまで幅広く展開しています。 長年にわたり培われた演出力と作画技術が特徴で、独自の映像美を追求してきました。 特にキャラクター表現の繊細さや、ストーリー構成の緻密さに ...

チ:関連記事

ラファウ(チ。):死亡?最後に再登場?名言・声優も併せてファンが徹底解剖!?

記事前半では、死亡したのか?再登場はあるのか?を解説しております。 中盤では、ラファウの概要・他のキャラクターとの関係性。 後半では声優・名言を解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 死亡シーンはいつ?最後をネタバレ ラファウの最期は第3話で描かれています。 教会の権威に屈せず、地動説への信仰を選んだ彼の姿は、時代にあらがう知の象徴といえるものです。 裁判で改心を拒み、「僕は、地動説を信じてます」と明言しました。 信念を曲げることは自身の存在を否定することに等しく、拷問で秘密を漏らす ...

アルベルト(チ。):正体?初登場はいつ?名言・声優も併せてファンが徹底解剖!?

記事前半では、アルベルトの概要を解説しております。 中盤では、モデルや初登場・他のキャラクターとの関係性。 後半では声優・名言を解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 アルベルトの正体?モデルとなった人物は? アルベルト・ブルゼフスキは、地動説の創始者コペルニクスの師として知られる実在の天文学者がモデルとなっています。 作中では唯一、史実に基づいた人物を原型とするキャラクターであり、フィクションと現実の境界を象徴する存在です。 最終章の舞台が架空の「P王国」から「ポーランド王国」へと ...

チ。 :制作会社はどこ?をファンが徹底解剖!?

記事前半では、制作会社の概要を解説しております。 後半では代表作品のあらすじと見どころを解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 制作会社の概要 マッドハウスは、1972年に設立された日本の老舗アニメ制作会社です。 多くの名作を手がけ、国内外で高い評価を受けています。 作品のジャンルは多岐にわたり、アクションからファンタジーまで幅広く展開しています。 長年にわたり培われた演出力と作画技術が特徴で、独自の映像美を追求してきました。 特にキャラクター表現の繊細さや、ストーリー構成の緻密さに ...

チ。 :海外の反応をファンが徹底解剖!?

記事前半では、日本と海外における評価の違いを解説しております。 中盤では、海外で人気な3つの理由を解説。 後半では各エピソードの反応を解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 日本と海外における評価の違い 本作は国内で手塚治虫文化賞や星雲賞を受賞し、批評家から極めて高い評価を得ています。 読者からも緻密な描写と重厚なテーマが評価され、知的な作品性が注目されています。 一方で海外では、科学と信仰の対立という普遍的テーマが国境を越えて強い共感を生んでいます。 特に真理を追求するキャラクター ...

チ。 :アニメのサブスク(見放題)はどこで見れる?VOD配信サービスは何で見れる?ファンが徹底解剖!?

記事前半では、主要サービスの配信状況まとめを解説しております。 後半では各サービスの配信状況を解説しておりますので最後までじっくり読み込んでみてください。 主要サービスの配信状況まとめ 配信サービス 配信状況 Amazon Prime Video 〇 DMM TV 〇 U‑NEXT 〇 Netflix 〇 dアニメストア 〇 アニメ『チ。 ―地球の運動について―』は、DMM TVやU-NEXT、Netflix、ABEMAなど複数の主要動画配信サービスで全話見放題配信されています。 各サービスで全話が同時期 ...